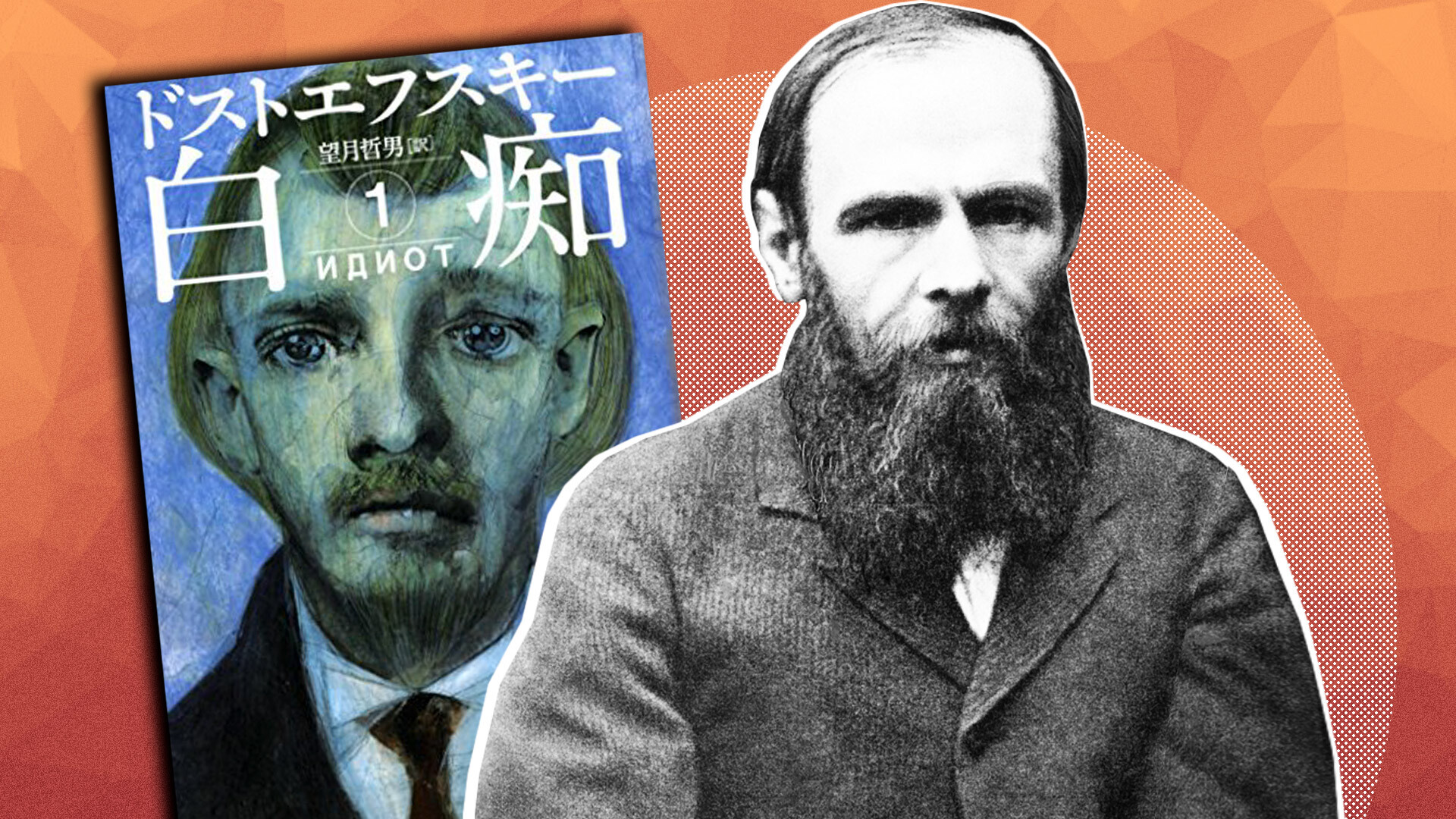

ドストエフスキー『白痴』のショートサマリー

ストーリー

スイスの精神病院で数年間過ごした後、ムイシュキン公爵は、サンクトペテルブルクに鉄道でやって来る。車内で彼は、ロゴージンという男に出会う。

ムイシュキンとロゴージの出会い

ムイシュキンとロゴージの出会い

ロゴージンは、父親が突然死んで、莫大な財産を相続した。大富豪となったロゴージンは、ナスターシャ・フィリッポヴナという、極めて美しいが、富裕な貴族の囲い者だった女性と結婚するつもりだ。「淪落の女」の評判にもかかわらず、ロゴージンは彼女に熱烈に惚れ込んでいる。

ナスターシャ・フィリッポヴナ

ナスターシャ・フィリッポヴナ

サンクトペテルブルクに着いたムイシュキン公爵は、遠縁のエパンチン将軍夫妻、そしてその秘書であるガーニャ(ガヴリーラ・イヴォルギン)に会う。

こうして読者は、エパンチン将軍、ガーニャ、そしてアファナシー・トーツキーなどの人物について知ることになる。トーツキーは、孤児だったナスターシャ・フィリポヴナを引きとり、性的に弄んだが、彼女が大人になるにしたがって飽きてきた。彼女はいつも彼を恨んでおり、扱いが難しかった。こうした状況がナスターシャの将来の運命のレールを敷いていく。

トーツキーは、彼女と手を切りたいと思っており、彼女と結婚してくれる男に多額の持参金を提供するつもりだ。

エパンチン将軍もナスターシャが自由の身になることを望んでいる。将軍は、この結婚は金銭的に極めて有利だと考え、3人の娘の1人をトーツキーに嫁がせることを目論んでいるからだ。

また、将軍の秘書ガーニャも、ナスターシャと結婚したがっている。それは、彼女に魅力を感じているからだけでなく、7万5千ルーブルという莫大な持参金を人にさらわれたくないから。

その間、将軍の末娘アグラーヤが、誠実で無私無欲で思慮深いムイシュキンに恋する。しかし、彼は無邪気すぎて、この娘が彼に惹かれていることに気づかない。

ガーニャは、アグラーヤと結婚するほうがもっと出世の面でも金銭的にも得だと皮算用している。だから彼は、アグラーヤとはチャンスがないと確信できないかぎり、ナスターシャとは結婚したくない。ムイシュキンは、意図せずして、ガーニャとアグラーヤの間の仲介者的な立場になるが、すぐに彼女がこの花婿候補にうんざりして、はねつけたことを知る。

ムイシュキンは、ロゴージンと親しくなると、ナスターシャへの自分の気持ちを打ち明ける。嫉妬深いロゴージンは、ムイシュキンを殺そうとする。が、ムイシュキンが癲癇の発作を起こしたため、ロゴージンは悪だくみを放棄せざるを得なくなる。ムイシュキンは、回復するとロゴージンに、君が僕を殺すつもりだと疑っていた、と謝罪する。ここでもムイシュキンは、深い人間洞察と無私を示す。

ムイシュキンは、ナスターシャとアグラーヤの双方から思いを寄せられ、彼も二人を愛する。彼のナスターシャへの愛は、彼女の運命への深い同情と恐れからであり、アグラーヤへの愛は情熱だ。選択を余儀なくされたとき、ムイシュキンは、同情の愛を選ぶ。それは、アグラーヤへの情熱的な感情よりも無私であるためだ。

二人の結婚式が決まったが、ナスターシャは最後の瞬間に気が変わる。彼女の心中から深い自虐的な欲求が突き上げ、この将来の夫は自分と結婚するにはあまりにも善良で純粋だと思い、結婚式の当日に彼を捨て、ロゴージンのもとへ走る。

しばらくしてムイシュキンは、ロゴージンを見つける。ロゴージンは、彼を家に連れていき、自分が殺したナスターシャの死体を見せる。ロゴージンは発病し、ムイシュキンは、苦しむ友をなだめ、その苦しみを和らげようとする。

二人が発見された時、ロゴージンは病身で、ムイシュキンは正気を失って「白痴」になっていた。その後、ロゴージンは殺人罪で裁判にかけられ、シベリア流刑を宣告される。ムイシュキンは、スイスの精神病院に戻っていくが、回復の見込みはほぼなかった。

小説のもつ意味は?

ドストエフスキーは、『白痴』の創作において、キリストを彷彿させるムイシュキン公爵が現代の腐敗した社会でいかに生きていくのかを探ろうと試みた。作家は、社会的および経済的不平等が蔓延する無秩序な社会に、無私で本質的に純粋な魂を投入する。

『白痴』の他の登場人物たちは、それぞれに人間性の本質を示している。性格や状況は異なるが、彼らはいずれも救いと破滅の瀬戸際にある。にもかかわらず、最悪の資質を振り払うことができない。

したがって、ムイシュキンはとても親切で高潔に見えるのに、彼らは、ムイシュキンの真の人格に近づくことができない。彼は「ばか」であり、俗世間で生きるのには向いていないと考える者もいる。

皮肉なことに、小説の結末で、主人公は文字通り「頭が悪くなり」、精神を病み、回復できなくなる。

ドストエフスキーは、『白痴』を書いて壮大な哲学的、文学的実験を行ったが、小説の結果には必ずしも満足していなかった。当時の読者も、小説にあまり感心しなかった。にもかかわらず、時が経つにつれ、この作品は、ロシアの古典的名作の 1 つとしての地位を得た。