シベリアの女性がいかにしてマティスのミューズになったのか?

リディア・デレクトルスカヤは1910年、変革の時代の直前に生まれた。トムスクの貴族のインテリ一家に生まれたリディアはまもなく孤児になった。さらに革命が勃発し、赤軍を逃れて、中国のハルビンへと逃亡した。当時、そこには多くのロシアの移民が留まる通過地点であった。リディアは20歳で結婚し、パリに移り住んだが、うまくいかず、離婚。わずかな権利しか持っていない移民者にとって、まともな仕事を見つけるのは困難で、リディアは映画のエキストラ、ダンサー、モデルなど、さまざまな仕事をこなした。そしてその2年後の1932年、デレクトルスカヤはほぼ所持金も持たずにニースにやってきた・・・。

これが、アンリ・マティスに出会うまでの彼女の簡単な経歴である。おそらく、このプロフィールにはいくつか追加すべきことがある。

リディアはいつでも勉強したいという気持ちがあった。両親の元では、家庭教育を受け、ハルビンではギムナジウムを卒業した。パリではソルボンヌ大学に入学したが、学費が払えず、長期間、勉学を続けることはできなかった。

つまり、彼女は良家に生まれた教育のある女性だったのである。このことは、マティスとの運命においても、多くを決定づけることになった。

ロシアの象徴

リディア・デレクトルスカヤ

リディア・デレクトルスカヤ

1932年、マティスは、アメリカの富豪アルバート・バーンズのために、伝説的な大作である「ダンス」の新しい作品づくりに取り掛かっていた。(最初の「ダンス」は1910年に、最初はフランスで否定された天才画家の将来を予見したロシアの慈善家で蒐集家のセルゲイ・シューキンのために描かれた)。大作は、そのときすでに60歳を超えていたマティスひとりでは描きあげられず、助手を必要とした。そしてその求人を見て、応募したのがリディアであった。のちに、マティスはリディアを選んだ理由について、「最初に『ダンス』を発注したのがロシア人だったからだ」と述べている。新しい作品の運命を決定づける良い前兆だと考えたのである。

作品が完成したとき、リディアは支払いを受け取り、荷物をまとめていたが、マティスの妻が、介護人として、真面目で静かで知性のあるリディアを雇うことにしたのである。もっとも、まさにこの彼女の人間性がマティス一家に悲劇を起こすことになる。リディアはよいシッターであるだけでなく、家計のやりくりにも、そして秘書としても才能があることが分かったのである。そして、マティスの妻が体を壊すと、マティスのあらゆる仕事や世話をリディアが引き受けることになった。さらに、彼女を女性として見ていなかったマティスも、次第に彼女をモデルとして扱うようになり、肖像画を描くようになった。そして20年が過ぎた。いくらかの間、家庭の二重生活は続き、正式な夫婦の危機が深刻化し、1939年、アメリ・マティスは夫を捨て、離婚届にサインした。正式な離婚手続きは進まなかったが、夫婦関係は破綻し、夫婦は人生の最期まで別々に暮らした。

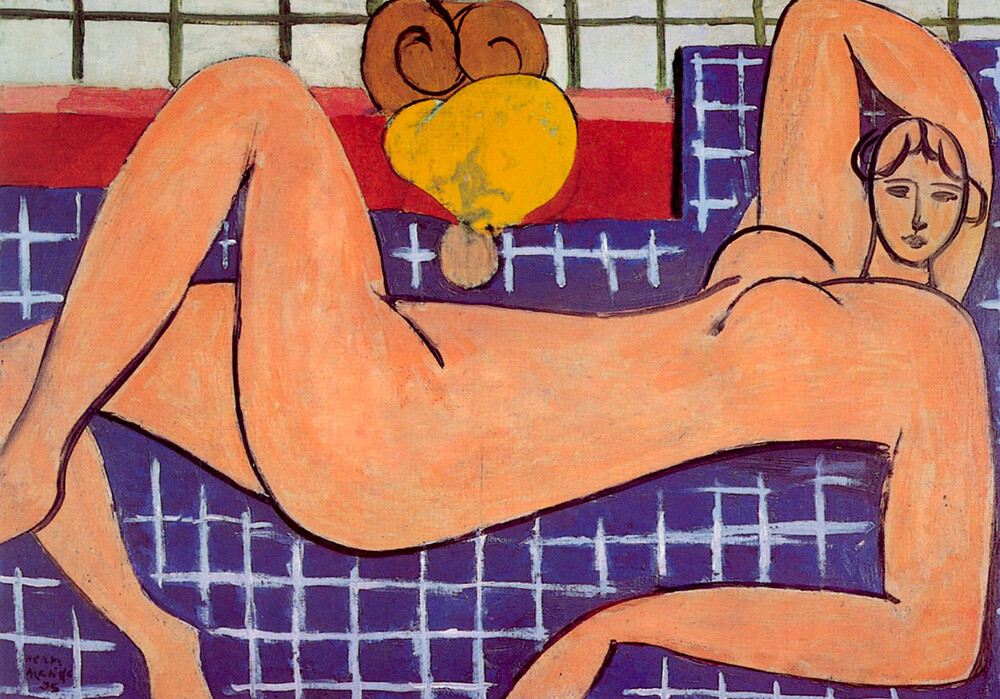

「ばら色の裸婦」(1935年)

「ばら色の裸婦」(1935年)

デレクトルスカヤは、画家との関係について頻繁に質問を受けた。彼女は答えを避けることはなかったが、はっきりしたことは言わなかった。しかし、マティスの才能、マティスの作品が彼女の人生において本当の意味を持つものとなったという点については、嘘をつかなかった。リディアは22年にわたって、マティスを全面的に支えた。必要な事務作業を行い、家事をこなし、身体が動かなくなり始めてからは(マティスは喘息、関節炎、年老いてからは癌を患った)インスピレーションを与え、慰さめ、蒐集家や役人らにマティスに興味を持つよう宣伝した。戦時中には、南部の街ヴァンスに避難したが、食料品を調達したり、凍えないよう対処した。リディアのイメージは、多くの作品に残されている。専門家らが数えたところ、その数は90点以上に上っている。「ばら色の裸婦」(1935年)、「オダリスク」(1937年)数点、「エトルリアの花瓶のある室内」(1940年)、そしてこの数十年の間に描かれた彼女の名がついたポートレートである。

見返りのない贈り物

マティスは1年に2度、自身のミューズに絵をプレゼントした。デレクトルスカヤは浪費家ではなかったため、稼いだお金はすべて(彼女は毎月、秘書としての給料を受け取っていた)彼のデッサンや彫刻を買うのに使った。

第二次世界大戦後すぐ、リディアはフランスに駐在するソ連の外交代表部と繋がるようになり、祖国に最初の9作品を寄贈した。こうした行動について、リディアは、自分がロシア人であり、かつての同胞に、近代画家としてのヴィジョンを持つ偉大な作品を紹介したかったからだと説明した。その後、彼女はソ連のエカテリーナ・フルツェワ文化大臣の支持を取り付け、ペレストロイカ時代には、彼女と個人的に、美術館の館長たちと書簡のやりとりをするようになっていた。

リディアは合わせて300点以上の作品をエルミタージュとプーシキン美術館に寄贈した。今、ロシアにあるマティスのコレクションが世界でも最高のものとされているのは、多くの点でリディアのおかげだと言える。

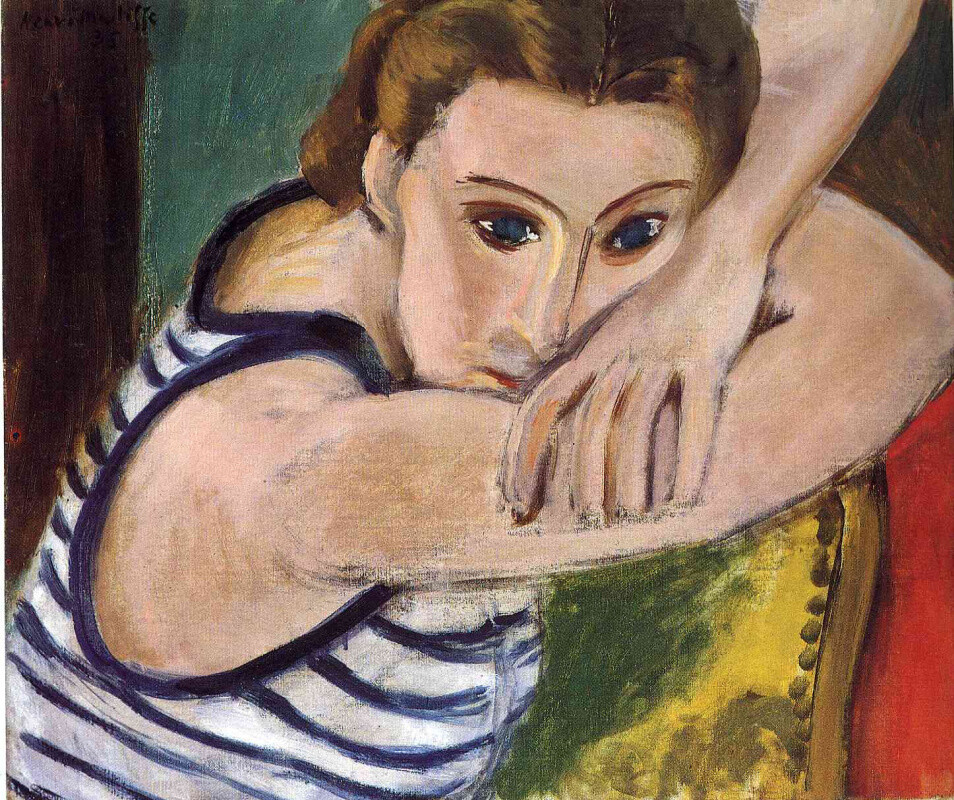

「青い目」(1934年)

「青い目」(1934年)

驚くべきことに、リディアはまだ若いときに帝政ロシアを去ったが、長年にわたり、すでにソ連となってしまっていた祖国に帰国することを希望していた。同時すでに美術館との間で活発な活動を行なっていたにもかかわらず、ソ連当局は彼女の帰国を認めなかった。具体的な理由は説明されなかったが、おそらく政府は、デレクトルスカヤが貴族出身で、新政権の樹立に際し、国を逃れたことを忘れていなかったのだろう。

文化大使

アンリ・マティスによるリディア・デレクトルスカヤの肖像

アンリ・マティスによるリディア・デレクトルスカヤの肖像

しかし、このような仕打ちを受けても、彼女は、ロシア人にマティスのことを話し、フランス人にはロシアの文化について話したいという気持ちを抑えることはできなかった。マティスが1954年に亡くなった後、彼女はマティスの正式な家族に解雇されることになる。最後の2年を共に暮らしたニースのマティスの家(現在、この海沿いの家はマティス美術館になっている)を離れたリディアは、パリに移り、その後、およそ50年にわたって一人で生活した。

デレクトルスカヤはマティスをテーマにした論文をいくつか執筆したほか、インタビューや展覧会の組織など、マティスの遺作を宣伝するためのさまざまな活動を行なった。マティスの作品を販売しなかったリディアは、主に、ロシア語とフランス語の翻訳や通訳に対する報酬を生活費にしていた。とりわけ、1950年だいにパリで知り合ったコンスタンチン・パウストフスキーの作品のフランス語への翻訳を長年にわたって行なった。そして、他でもないパウストフスキーのおかげで、彼女は彼の招待状で、ソ連を訪問することができた。彼女は、「わたしはフランスにパウストフスキーを、そしてロシアにマティスを贈ることができた」と明言することができる。

デレクトルスカヤは、1998年に自ら命を絶った。87歳だった。遺言に残してもロシアに埋葬されることはないだろうと考えていたリディアは、前もってパリの墓地に墓を買い、パブロ・ピカソが送ったと言われる言葉を墓石に刻んだ。「マティスは永遠に残すために彼女の美しさを守った」と。しかし、最終的には、リディアの姪が彼女の遺言通り、遺灰をサンクトペテルブルクのパヴロフスク郊外に改葬した。そしてそこには墓石を作り直したものが置かれている。