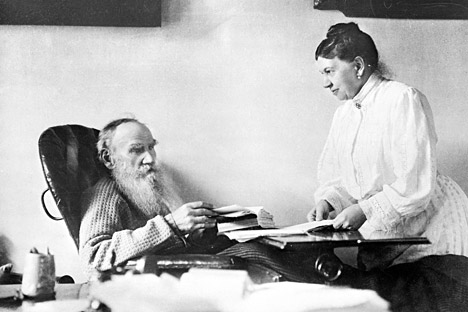

伝説的に生きたトルストイ

タス通信撮影

青年時代の彼は、スーパーマンを目指しているのではないかと思われるくらい、まったく容赦なく自分を“調教”した。伸ばした腕で重い辞典を持ったり、裸の背中を縄で鞭打ったり、鉄の意志を鍛えて、comme il faut(上品な)真の貴族になろうとしたりした。見事にフランス語を操り、貴婦人たちを追い回し、トランプに現を抜かした(しかもよく負けた)。

あるとき彼が兄と通りを歩いていると、向こうから見知らぬ紳士がやって来る。

「どうやら、あの男は屑のようだね」

「えっ、なんで?」

「だって、手袋をはめてないじゃないか」

という次第で、手袋をはめていないと、まともな人間ではないことになるのだった…。

4度の戦争

絶えず何か新しい印象を求めた彼は、戦場に行き着いた。そこで得た印象の強烈さは、お釣りが来るほどであった。カフカスでは、足元で榴弾が爆発したこともあるし、山岳では、危うくチェチェン人の捕虜になるところであったが、思い切り馬を飛ばして、やっとのことで逃げおおせた。やがてカフカスを後にした彼は、トルコ軍と戦うために、ドナウ方面軍に転属になり、さらにそこから、クリミア半島のセヴァストーポリに赴いた。ロシアは当時、戦争ばかりしており、トルストイもそれに参加したのである。彼の作品に戦争シーンが多いのは、故なきことではない。

戦場からサンクトペテルブルクに帰還する頃には、彼の作品は盛んに活字になっていた。彼はたちまち一流作家として認められ、皇太后(ニコライ1世の皇后)は、『セヴァストーポリ物語』を読んで涙し、息子アレクサンドル2世は、それを仏訳するよう命じた。

ところが驚くまいことか、トルストイはいきなり、社交界を捨てて、田舎に引っ込んでしまった。農業のほうが文学より面白いような気がしたのだ。農民たちは彼を愛したが、変な旦那だと思っていた。「旦那のところに指図を聞きに行ってみると、旦那は片膝を棒にかけて、逆さにぶら下がって、ぶらぶら揺れてるんだ。髪の毛は逆立って、顔は充血してな。それで、こっちは呆れながら、旦那の指図を聞いたってわけさ」。トルストイは体操をしていたのであった。

彼は村では何でも自分でやった。草を刈り、耕し、農民の子供に勉強を教えた。このトルストイの学校も独特のものだった。教科書もノートも宿題も全然なしで、子供たちと一緒に森に行って、人生について語り合い、歴史を物語り、質問に答えてやった。

やがて、宮廷医の娘、ソフィア・ベルスと結婚し、ほとんど毎年のように子供が生まれた。ソフィア夫人はユニークな女性で、気難しい夫に耐えたばかりか、大いに彼を助けた。『戦争と平和』を4回、一説によると7回清書し直し、夫の言うことを聞き、自分の意見も言うことがあった。作家の妻の鏡だ。

エネルギーがあり余っていたトルストイは、ギリシャ語とヘブライ語も学び、中国の賢人たちの書物を読み、自転車が流行り始めるとさっそく乗った。自分の殻に閉じこもることは決してなかった。農民、兵隊、浮浪者の世話を焼き、中央ロシアで飢饉が発生したときは、資金を集めて無料食堂を開設した。こうして、各地からヤースナヤ・ポリャーナに困窮した者たちが集まってきた。みんな、トルストイが助けてくれることを知っていたからだ。彼は、精神的支柱となり、誠実さと慈悲のシンボルとなった。後年、ガンジーやキング牧師もそうした存在となる。

牢屋に入りたい

50歳をすぎてから、彼を深刻な精神上および創作上の危機が見舞った。彼は、文学にも文明全般にも、人間にも絶望した。要するに、疲れ果てたのだ。

自殺の考えさえ浮かぶようになった。世界には調和は存在せず、弱肉強食で、人間は下らないことにかまけている。トルストイはこういう有様を眺めるのが辛かったが、目をつぶるわけにもいかなかった。こうして「トルストイ主義」が生まれ、彼は、生活の簡素化と「悪への無抵抗」を唱道し始めた。これが彼の新しい宗教の二つの「公準」で、その本質は簡単であった。富を人々に分け与え、民衆の中に入って、窮乏を耐え忍びながら、単純な生活をするというものだ。

もっとも彼自身は、富を与えず、自分の領地から去りもしなかったが。彼はこの矛盾をよく弁えており、それにひどく苦しんだ。「この気違いじみた不道徳な家を出て、人間的で理性的な生活をする――つまり、地主屋敷ではなく村の農家で、勤労する人々のなかで、彼らと同じようなものを食べ、衣服をまとい、自分が知っているキリストの真実を、もはや羞恥心を感じずに語る――。自分は、ついにこうした生活を一日も送ることなく死なねばならないのだろうか」。こう彼は書いている。

1905年の第一次革命とともにテロルが始まった。何千という人々が、自分の信念のために、収監されたり、流刑や懲役を科せられたりしたが、トルストイには誰も指を触れなかった。トルストイは大臣たちに手紙を書いて、自分の思想を広めている人々を罰して、その“諸悪の根源”である自分自身を放って置くのは変ではないかと抗議した。彼は恵まれた境遇が恥ずかしく、自分も苦しみたかったのである。「本物の牢屋に入れられることほど自分にとって満足で、喜ばしいことはないだろう。臭くて寒くてろくな食べ物も与えられない、本当の監獄だ。年老いた私にとって、これほど嬉しいことはないのだが」

家出

しかし、彼はいわば特別な立場に祭り上げられており、誰も敢えて彼に手を触れようという者はなかった。彼は自分の近親者たちを狂人とみなしていたが、彼らは逆にトルストイのことをそう思っていた。妻は彼に、水浴療法に出かけて、神経症を治療するように忠告したほどだった。

妻は夫を心から愛していたが、彼の言動はさっぱり分からなかった。どうして、お金や土地や著作権を棄てることができようか。彼が家出しようとすると、妻は自殺すると言って脅かした。あるとき彼女は実際、アンナ・カレーニナのように鉄道自殺しようと家を飛び出したが、たまたま通りかかった人がやっとのことで思いとどまらせた。その後彼女は、もし彼が財産を人々に無料でやろうとするなら、禁治産者にして、精神病院に入れると宣言した。そうなれば、財産はいずれにせよ家族のものだと。

それでも彼は家出を敢行した――未明に誰にも知らせずに。妻には置手紙をして、もはや私は、自分を取り巻くこの贅沢のなかで暮らすことはできず、人生最後の日々を孤独と静けさのなかで過ごしたい、と書いた。

ところが彼は汽車のなかで風邪を引いてこじらせ、肺炎になり、アスターポヴォ駅で降りた。最後の数時間は興奮状態にあり、「百姓たちはああやって死んでいくのに、自分は罪にまみれて死んでいかねばならないようだ」などと口走った。死ぬ前には、自分の前に目を据えながら、「どうしたらいいのか分からん」と言った。その最後の言葉は、「世界には無数の人たちがいるのに、君たちは、このレフのことばかり気にかけている」というものだった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。