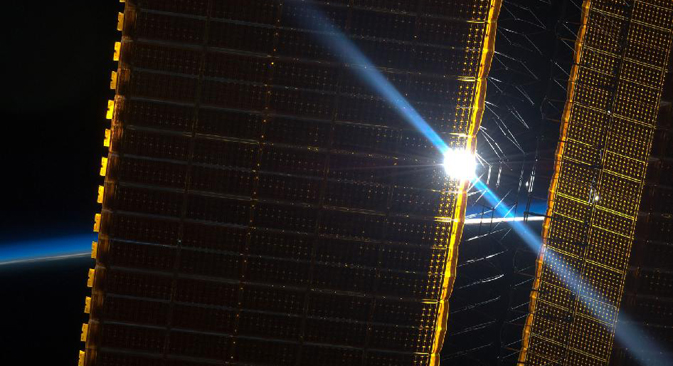

ISSのソーラーパネル 写真提供:nasa.gov

発電所建設の指揮を取るのは、ロシア連邦宇宙局の科学機関、中央機械建造研究所だ。この構想は真新しいものではなく、アメリカの科学者ピーター・グレイサー氏が1968年に提案していた。宇宙の巨大な太陽電池パネルから地球に送電するという仕組みだが、必要な電力を得るためには、パネルの面積が数平方キロメートルなければならない。また、これは静止軌道に設置するのが望ましい。電力から変換されたマイクロ波が地球に送られ、大きなアンテナ界で受電されると、マイクロ波が再び電力に戻る。

マイクロ波の代わりにレーザーに変換

中央機械建造研究所の提案は、マイクロ波の代わりにレーザーに変換するというものだ。マイクロ波の場合、集波が難しく、地球の受電アンテナを数平方キロメートルにもしなければならないが、レーザーならアンテナを10分の1の大きさに縮小することが可能だ。必要な強度のレーザーはまだ存在しないが、太陽光パネルの赤外線レーザー・ダイオードならたくさん用意できる。これで集光して地球に送るのだ。

2030~2040年までの宇宙太陽光発電所建設計画は、すでにアメリカ、日本、ヨーロッパ、中国にある。

賛否両論:得か損か

ロシアがここに加わることは自然なことだと言うのは、ロシア科学アカデミー会員、アレクサンドル・ジェレズニャコフ氏だ。

「ロシアもこの問題に取り組まなければならない。地球にはかなり前から電力が不足しているため、宇宙の電力が安くなれば得策となる。将来について考える必要がある。他国との競争という問題だけでなく、経済の問題でもある。地球上に新しい発電所を建設し続けているが、宇宙にそれをつくれる可能性があるなら、やらない手はない」。

「宇宙工学ニュース」誌の副編集長イーゴリ・リソフ氏は、この構想は良案だが、莫大な投資が必要になるため、経済的に適切ではないと話す。「実情をしっかりと見つめ、夢と現実を混同しないようにする必要がある。軌道から地球への送電実験など、実用レベルまで開発を進めている国はない」。

電力の資源を石油やガスのみと考えるなら、地球の電力が尽きるという噂も現実的になってくるが、将来は常温核融合などの他の発電方法も開発されるだろう。

レーザー光線が外れたら?…

ロシア科学アカデミー準会員であるアンドレイ・イオニン氏は、宇宙太陽光発電所は不要だろうと言う。

「発電所を軌道に投入し、その後稼働させるのは、非常に高額になる。地球環境への影響についてはどうだろう。レーザー光線が受電装置から外れたら、地球で何が起こるだろうか。また、これがオゾン層にどんな影響を及ぼすかもわからない。レーザーがオゾンホールを拡大してしまう可能性はないだろうか。こういった影響で、得られる電力価格の100倍高くつくだろう。中央機械建造研究所には、生態学者や経済学者の試算も研究に含めることを提案したい」。

宇宙太陽光発電所プロジェクトが実現するとしても、ずっと先の話になるだろう。それでも専門家は、この分野の研究を進めることは不可欠だと考える。より効果的なレーザーや太陽電池など、研究の中で優れた技術ソリューションがたくさん生まれる可能性があるからだ。

*元原稿(ロシア語)

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。