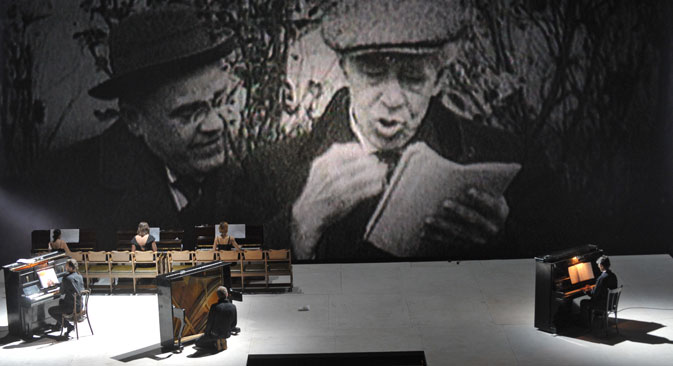

チェーホフ記念 モスクワ芸術劇場のメインステージ;スタニスラフスキー監督150周年にちなんだ芝居=ロシア通信撮影

ロシアにはレパートリーシステムという独自の上演システムがある。日替わりで演目を上演するシステムだ。日本では一つの演目が一定の期間上演されれば基本的にはそれで終わりだ。ロシアでは、月曜は「かもめ」、火曜は「リア王」、木曜は「罪と罰」というように日々異なる演目が上演される。チケット代の安さ故に、日替わりの上演が可能になり、人々は気軽に劇場に通える。

こうしたシステムを支えているのは国からの莫大な助成金である。それ故、これまで劇場側には入場収入で採算を取ろうという意識は欠けていた。だが現在、こうした演劇への予算配分が問題視されている。

演劇予算をめぐる議論がロシア演劇界に明確な影響を与えたのは、2011年1月に発効した国家予算に関するロシア連邦法第83条だった。そこには「劇場の独立採算を促す」と記されている。これは商業ベースへの切り替えを意味した。単純な助成金カットではなく、劇場活動の評価によって助成金を加減するというものだ。

さらに、ここには俳優の雇用問題が関係している。それぞれの劇場は多くの俳優を抱えているが、中には高齢で舞台に立てず、給料だけをもらっている俳優が一定数いる。劇場の経済的自立を促すことは彼らとの雇用関係を見直す狙いがあった。

当然、「劇場=家」と考えている俳優たちは「高齢の俳優たちは若手の育成にあたっている」と反発するが、それほど説得力があるようには思えない。

ロシア演劇界が短期契約システムに移行するのは避けられないだろう。このまま行けば閉鎖する劇場は少なからず出て来る。仕事がなくなる俳優の生活に対する社会保障の制度は今のところ整っていない。また、契約システムに移行した際、評価基準が明確にされないと新たな権威主義を生むことになりかねない。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。